Avancer sur le corps pour ensuite revenir à l’introduction, bâtir puis devoir décrire les fondations, s’attacher aux piliers en rêvant du sommet, c’est ici la tâche qui, de mon fait, m’incombe.

Une tâche déjà accomplie aux deux tiers puisque je voyais cet article aux côtés des deux précédents comme une sorte de trilogie, la genèse de mon voyage, la synthèse des symptômes. Une trilogie à compléter donc, une porte à laquelle la poignée manque.

Conclure l’introduction, car nous ne pourrons plus par la suite conclure quoi que ce soit.

Alors jusqu’ici, en deux paquets de mots, qu’ai-je exprimé ? Ma volonté de comprendre, ma volonté de ne plus donner mon corps comme vecteur primaire d’interaction, de m’offrir comme ma version la plus sincère, de partager (et le partage, nous y reviendrons). Il reste cependant à conclure cette introduction, entrouvrir la porte et sentir la brise d’une tempête se faufiler – c’est maladroit ! Défier les sens. Défier tout. Entrouvrir la porte et faire apparaitre – ou disparaître – toutes les autres.

J’évoquais dans « Moi, vraiment » le récent déclencheur de l’ouverture mentale qui s’est offerte à moi dans la version la plus concrète, forte, précise que j’eus pu appréhender, puis enchaînait sur la vastité des questionnements, mais sans parcourir une première échine de réflexions sur les éléments de réponse. Certes, leur description paraitra maintenant bien primitive puisque que reflet d’un état post-traumatique – et je qualifie avec conséquence ce jaillissement d’émotions et de découvertes des chemins à explorer comme un traumatisme, car si riche et violent (nombreux y ont succombé, d’ailleurs) – mais il était ma volonté de l’exprimer tel quel, que des mots plus riches et plus précis puissent ensuite ainsi parler d’imprécision. Qu’ils puissent prendre la suite et décrire l’indescriptible.

Mots et mathématiques semblent être notre plus parfaite imperfection. Ils sont notre tentative de traduire le parfait. Ils nous permettent d’appréhender l’infini, de défier, de ressentir. Alliés, ils sont notre outil – notre pouvoir – le plus indispensable.

Tout philosophe que nous prétendions être, ne devrions-nous pas commencer par assumer une nécessaire thanatophilie ?

Avançons, donc, et faisons que notre plus parfaite imperfection puissent enfin sainement s’auto-mutiler.

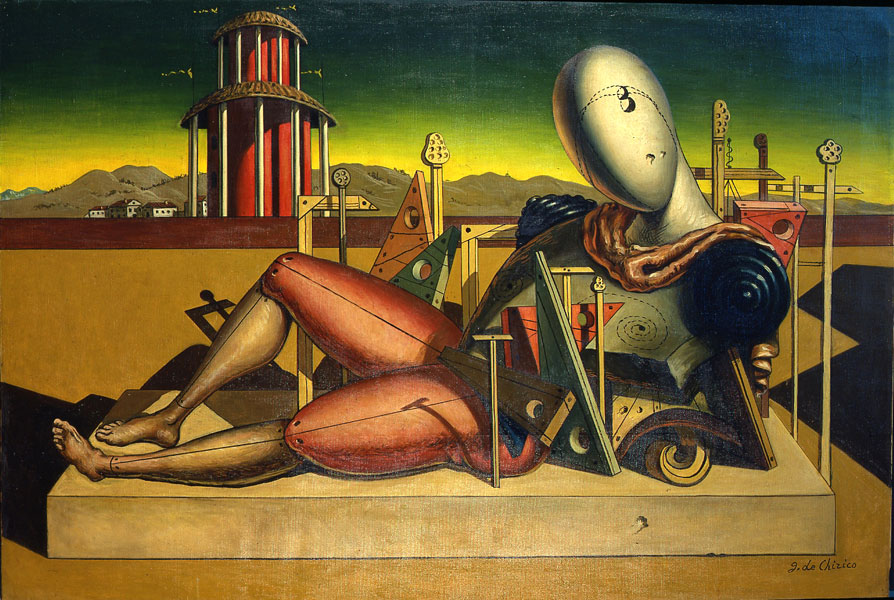

L’ouverture qui mène à la brise. Dépeçons-nous, dépeçons l’animal !

Remettons-nous ainsi dans la peau de celui qui découvre, de celui qui implose.

Muni de ma dépouille, je m’interroge alors : Qu’est-ce que les corps – nos corps ! – ne dictent pas aujourd’hui ?

Empâté, svelte, pâle, basané, robuste, élégant, trapu, galbé, bossu, châtain… un si riche éventail de critères concrets, qui ne dépendent que de l’animal qui à notre corps est naturellement associé. Qu’est-ce qu’il ne dicte pas ?

La question est intéressante, mais l’énoncé paraît déjà déséquilibré. Ne sommes-nous vraiment que ça aujourd’hui ? Sont-ce les seuls adjectifs qui servent à nous définir ? Est-ce seulement ça, le champ lexical du portrait ? Non, évidemment.

On évoque une apparence, on évoque un visage, on évoque une démarche, une voix, des gestes, une allure, un air… mais on évoque également un caractère. On évoque des émotions, on évoque des opinions, des modes de pensée.

Car oui, il me semble que nous avons accès à bien plus que ce à quoi nos corps sont supposés pouvoir prétendre. Nous sommes dotés d’une intelligence hors norme, nous discutons, nous créons, nous cherchons, nous aimons… Nous sommes les aventuriers de terrains qui ne nous sont pas originellement destinés – en tout cas à mon sens, s’il s’agit là d’une opinion.

Nous apprenons de tout, et nous adaptons à tout. D’ailleurs, mais c’est un autre sujet, à voir où se situe notre limite. Et cela est aujourd’hui un sujet plus que d’actualité, et ô combien pas seulement écologique. Aurélien Barrau le qualifie, dans le titre de son plus récent ouvrage d’ailleurs, du « plus grand défi de l’histoire de l’humanité » – et je le rejoins.

Il n’est pas impossible que nous échappions au pire. Peut-être cela relèverait-il effectivement du miracle. Mais la vie, elle-même, est une sorte de miracle.

— Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, Aurélien Barrau (2019)

Allons-nous enfin échouer ? Avions-nous déjà échoué à l’explosion du capitalisme ? Est-ce précisément la pire traduction que nous eussions pu donner à la Singularité ? Ce sont des questions intéressantes, qui ont d’ailleurs déjà animé les esprits de nombreux penseurs, mais mettons-les de côté. L’objectif n’est pas (encore) de me faire dévêtir mon costume-dépouille ! Retournons dans le passé.

Je tends à croire que notre esprit est le plus grand dans tout ça – quelle innocence ! Que le corps n’est finalement que son plus grand fardeau.

De facto, je crois que l’être humain parfait, idyllique, utopique, dont nous ne devons pas seulement rêver ensemble mais aspirer à devenir de toutes nos forces, est l’être humain pleinement dépourvu d’instinct animal. Qu’il n’en reste rien. Qu’il ne reste rien de… nos corps ?

Puisque (selon mon opinion toujours, car il ne s’agit pas là d’un fait à valeur de vérité de générale) le corps est donné comme étant cet outil inférieur à notre grandeur, qui ne sert qu’une cause animale et les éléments différenciant qu’elle implique, il incarne à lui seul la barrière ultime face à la transcendance.

On ne peut lui donner à ce jour – et j’en suis le premier défenseur – que des explications biologiques. Ce corps qui incarne des différences et un animal insatiable nous éloigne, nous assouvit, servant (entre autres) les concepts de complexe et de supériorité.

Alors oui, nous allons dans la bonne direction. On se sociabilise plus qu’on ne s’animalise (quoique – mais passons sur les cas particuliers et prenons un échantillon de la tendance globale). On préfère la diplomatie à la violence et autres rapports de force. On donne à chacun le droit d’être. Les droits de l’Homme sont, à mon sens, la plus grande et belle création de son histoire ; je veux croire que tout humain évoluera dans cette direction, et se battra pour eux. Peut-être n’aurons-nous même pas le temps, mais je veux le croire.

Aujourd’hui, l’utopie en ligne de mire me parait être cette race humaine parfaite, dépourvue de vice, laissant à chacun la liberté d’être. Contraignant même – le mot est fort – tout le monde à s’aimer !

[Il nous faut] travailler sans relâche à l’exploration d’une autre manière d’habiter et d’inventer l’espace ; la révolution peut être enthousiasmante et même jubilatoire si nous l’adossons à une métaphysique de l’amour. […] L’amour n’est pas qu’un ressenti, il est une exigence. Il impose une réinvention constante de ce qui se donnait pour acquis. […] Il est toujours, nécessairement, profondément révolutionnaire. Peut-être ne s’agit-il que d’apprendre – enfin – à s’aimer.

— Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, Aurélien Barrau (2019)

Mais est-ce vraiment raisonnable ? N’avons-nous pas trouvé aujourd’hui un équilibre sur le possible ?

L’humain ne pourra jamais être totalement, puisqu’il doit travailler, échanger, construire, survivre.

Notre modèle aujourd’hui, tout ce à quoi nous avons accès et tout ce que nous avons construit (incluant la sapologie, les arts, et autres de nos créations exclusives n’impliquant aucun besoin fondamental qui feraient littéralement que nos vies en dépendent), n’est-ce pas là un choix valide de direction vers une utopie pouvant s’appliquer à nous et nos faiblesses ? Selon nos corps ? Selon notre espérance de vie ? Selon un bonheur que nous n’avons jamais su définir ?

Ne s’agit-il donc pas simplement d’un idéal plutôt que d’une utopie ?

Le monde que nous avons bâti et que nous bâtissons encore repose-t-il en fait précisément sur notre plus sincère aveu de faiblesse ?

J’aspire à plus que ça, car il y a trop de choses que je ne comprends pas. Nous sommes certainement trop imparfaits pour rêver d’une réelle utopie, et trop imparfait pour tout changer ; pour prendre une nouvelle route, libérée de toute armature. Ça parait impossible.

Qu’est-ce qui a changé ?

Enfin j’en finis d’arborer la mue qui a guidé ces quelques mots, non sans une certaine nostalgie d’un passé si proche qui me parait pourtant si lointain.

J’avais conclu mes notes avec la volonté d’arborer un nouveau moi, que j’ai avec amusement qualifié de spirituel, mais qui se définirait plus justement par un biais de pureté. Je ne prétends pas pouvoir reprendre à zéro, mais je veux laisser à ma conception de toute chose cette possibilité.

Je vais donc clôturer cet article en citant mot pour mot ce qui s’était réfugié dans mon bloc-notes, à ma renaissance :

Parce que nos corps font de nous des êtres nativement imparfaits. Parce que nous avons accès à bien plus. Parce que l'Amour reste un phénomène inexpliqué et infiniment puissant auquel personne n'a su ni ne peut donner d'explication, de rationalité, le rendant meilleur témoin de cet infiniment possible. Parce que nous n'avons su expliquer la mort que par le sang, alors qu'elle forme à ses côtés le prisme de nos plus concrètes inconnues. Est-ce d'ailleurs là la fascination inexpliquée que certains ayant commis l'irréparable lui ont porté ? Je préfère pour ma part me consacrer à la quête de la transcendance d'abord par l'Amour ; ça me parait avoir plus de sens dans cet ordre. La seconde face, nous y viendrons un jour quoi qu'il en soit, et je ne sais pas encore repenser les règles du jeu - de ce jeu. Parce que nous vivons de lumière et d'ombre.

Nous aurions dû être dispensés de traîner un corps. Le fardeau du moi suffisait.

— De l’inconvénient d’être né, Cioran (1973)